3月初めに種子島を訪れた。あいにくの雨風で、鹿児島空港から種子島への飛行機が欠航となったため、鹿児島港からのフェリーを利用して、なんとか夕方までに北部の西之表港に着いた。急いで最南端のホテルへ向かったが、残念ながら1日目の観光は省略あるいは延期となった。翌朝、ホテルから竹崎海岸の東を眺めると、大きな丘陵に波風で侵食された海蝕洞が見えた。象が水を飲む姿に例え、「象の水飲み岩」と呼ばれている。その向こうには宇宙センターがある。

竹崎海岸の西を眺めると、こちらでも2頭の猪が睨み合いしているような景観が見られたが、特に名前はついていないようだ。

今日は南種子町の観光地、門倉岬や宇宙センターなどを見てから、中種子町、西表市へと北上していく。まずは種子島の南端、門倉岬に向かう途中、宝満神社を訪れる。大きな社号標の左手に鳥居があり、その奥には石段の参道が続いている。その左の道を進むと車で上ることができそうだ。

さらに左手を見ると、こちらにも鳥居が建ち、古くて狭い石段が続いている。こちらが古い参道かもしれない。

車道の終点に車を止め、右手の参道に合流する。宝満神社は古くから宝満大明神として親しまれる。創建は文化4年(1807)、祭神・玉依姫命が水田を開き稲を作り、食生活を潤した御神徳を称え奉って、宝満の池の畔の今の浄地に奉斎したとされる。島内各地で籾の付いた弥生式土器が出土し、『日本書紀』天武天皇10年(681)8月条には、多禰の國の状況として「粳稲常に豊也、一たび植えて両たび収む」と記され、当社縁起にも「種子島は日本における稲作の始まりの地」とあり、当社では今でも稲の原種ともいわれる「赤米」を神田で作っている。

「宝満神社お田植え祭り」神事は御田の小高い森で行われ、頂上には珊瑚石で作られた祭壇がある。ここで魂を授けられた赤米の苗は、御田の森の横にあるオセマチと呼ばれる御新田に降ろされ、男たちの手によって植えられる。その後に「お田植え舞」が舞われる。近くには約5万平方mと島内最大の面積を持つ淡水湖・宝満の池があり、古来より玉依姫の伝説や龍神伝説が伝えられている。

苔むした石造鳥居の右下に「謎の石造物」という苔むした石が ある。仁王像だとも河童だともいわれているそうだが、なんだかわからない。ここから参道を進むと宝満神社の社殿に行き着くのだが、残念ながら時間がないので省略した。

宝満神社の入り口向かいに赤米館がある。古来より種子島で守り伝えられてきた赤米。赤米館では、宝満神社に伝承される古代赤米と神事や稲作について紹介している。宝満神社のお田植祭の舟田や御田の森は、この赤米館の裏手にある。

アジアの米は、①インディカ(indica)、②ジャポニカ(jaonica)、③ジャバニカ(javanica)の3つに大別されるが、日本で栽培されているのはジャポニカである。しかし、宝満神社の赤米はジャバニカに近いといわれる。約2,000年前、東南アジアの丘陵地帯や山間部で栽培されていた陸稲種が起源である。

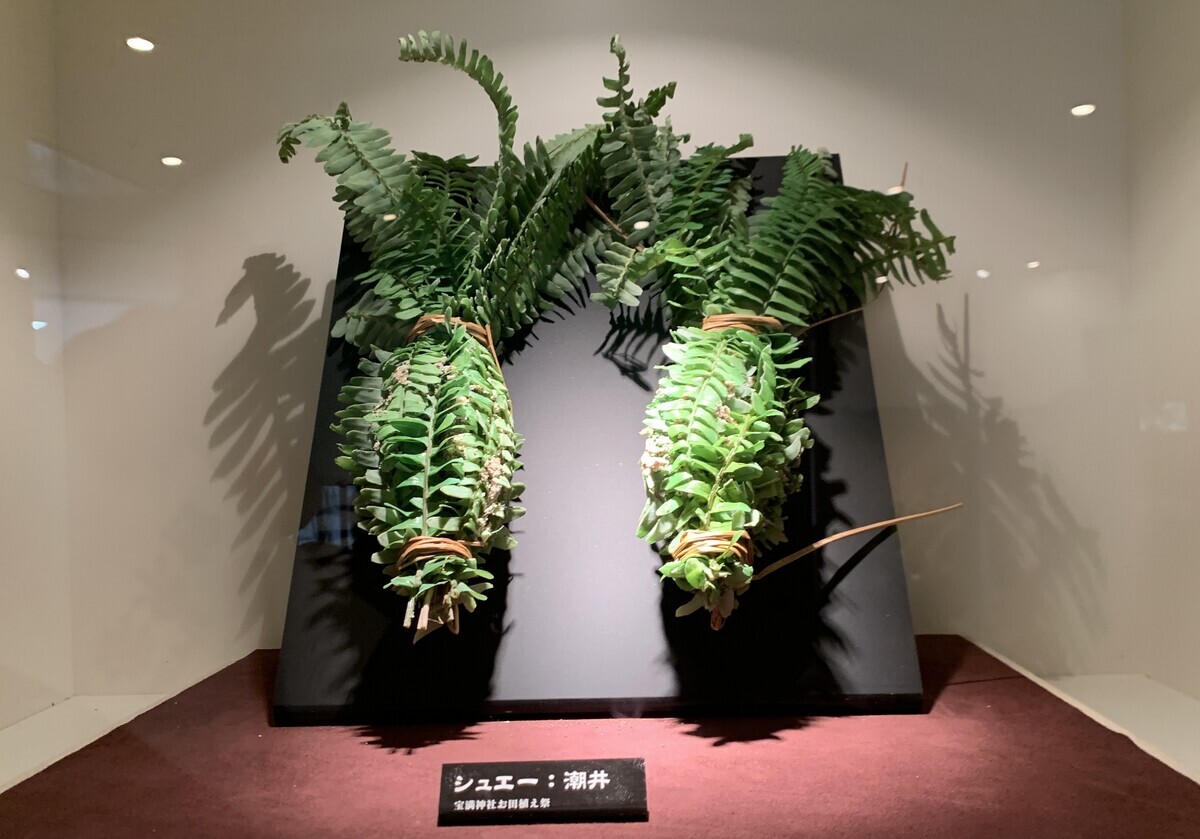

「お田植え祭り」神事では、神主が早朝に海に入り、玉シダ(タマシダ)で7つの波を超えて真砂を掬う。それを「潮井(シュエー)取り」という。真砂を掬った玉シダを御田の森の木の下に置き、玉シダの前にお供えをし、お祈りをする。それが「御田の森の祭り」という。

左の神籬(ヒモロギ)は、神社や神棚以外の場所で祭祀を行う場合、臨時に神を迎えるための依代となるものである。榊に御幣(紙垂)と麻をかける。神事にてお祓いをするハライグシ(祓串)もヒモロギも「お田植え祭り」で使うものである。

こちらが宝満神社の赤米である。

こちらは対馬の豆酘にある多久頭魂(たくずだま)神社の赤米と赤米の正月餅である。日本には種子島の他にも伝統的な赤米を栽培する地域がある。4年前に訪れた対馬の多久頭魂神社や岡山県総社市の新庄国司神社及び本庄国司神社の赤米だが、それらはジャポニカ種で種子島のジャバニカ種の赤米とは形質も栽培時期も大きく異なっている。

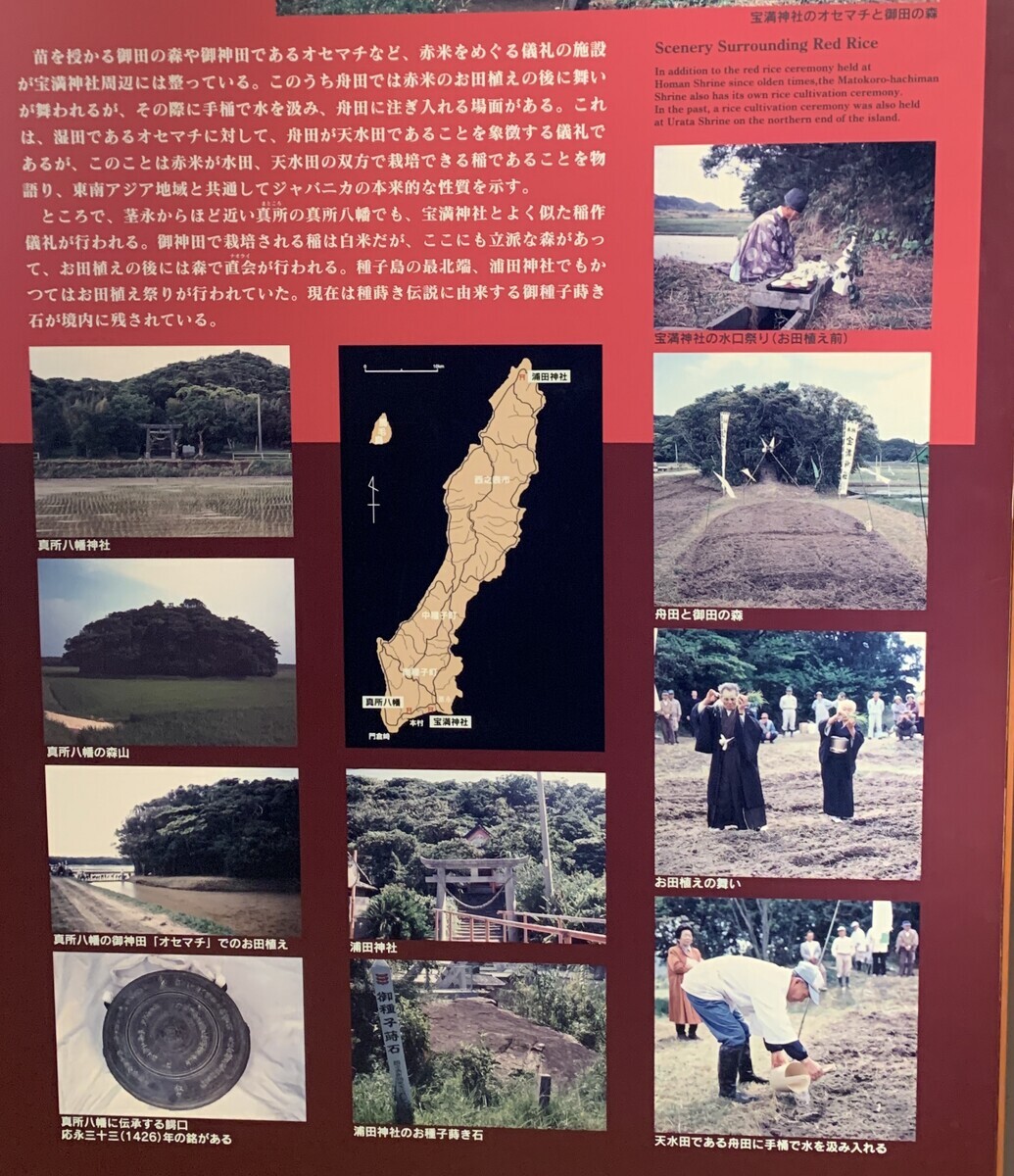

苗を授かる御田の森や御新田であるオセマチなど、赤米をめぐる儀礼の施設が宝満神社の周辺には残っている。舟田では赤米の田植えの後に舞が舞われるが、その際に手桶で水を汲み、舟田に注ぎ入れる場面がある。これは湿田であるオセマチに対して、舟田が天水田であることを象徴する儀礼であるが、このことは赤米が水田、天水田の双方で栽培できる稲であることを物語り、東南アジア地域と共通してジャバニカの本来的な性質を示している。宝満神社のある茎永から近い真所八幡神社でも宝満神社とよく似た稲作儀礼が行われるが、栽培される稲は白米である。

左が赤米の稲で、茎がかなり長いのが特徴である。この赤米館のある地域は茎永という地名で、まさに赤米に由来している。