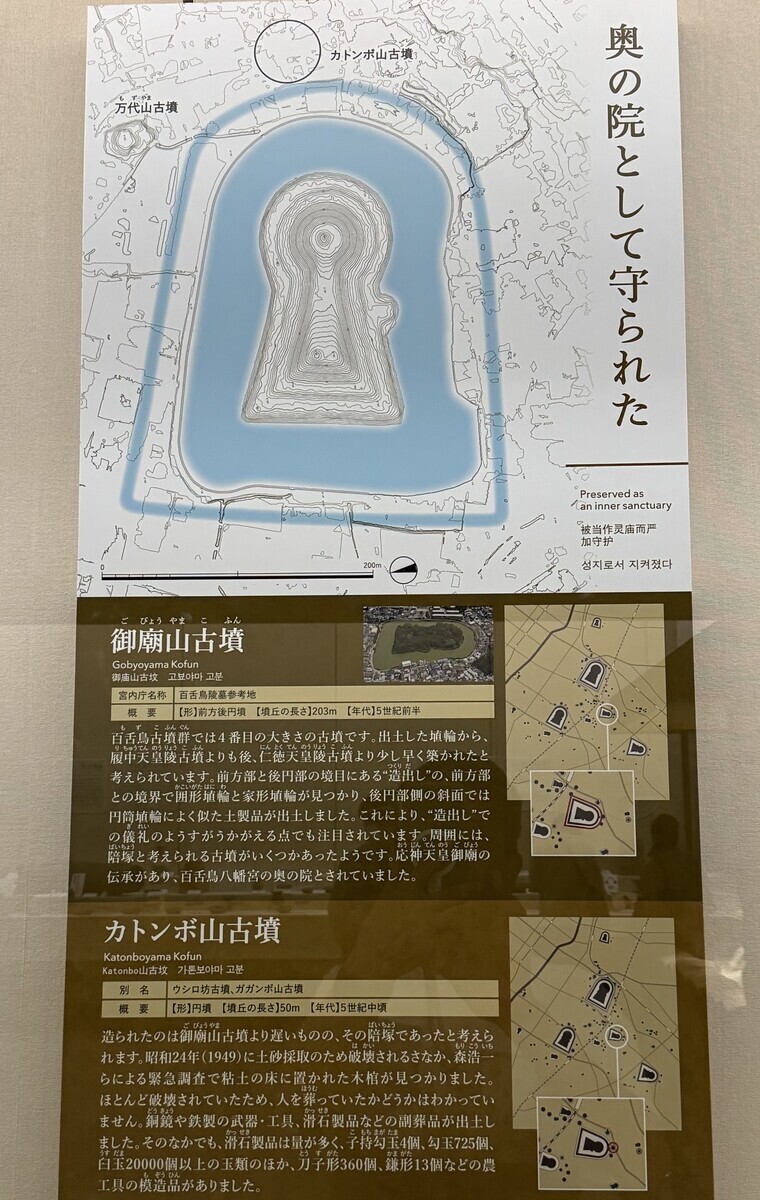

大仙古墳の南東に位置する御廟山古墳は墳丘長約203mで、百舌鳥古墳群で4番目の大きさの前方後円墳である。宮内庁により「百舌鳥陵墓参考地(被葬候補者:第15代応神天皇)」に治定されている。被葬者は、倭王珍による遣使の際、共に将軍位を賜った13名の臣下の筆頭として『宋書倭国伝』に記載のある倭隋とする説がある。応神天皇御廟の伝承があり、百舌鳥八幡宮の奥の院とされていた。出土遺物には、円筒埴輪、囲形埴輪、家形埴輪などがある。陪塚として現在残るのは万代山古墳という後円部径25mの前方後円墳一つだが、採土工事により消滅した直径50mの円墳であるカトンボ山古墳があった。カトンボ山古墳の副葬品には、滑石製の子持勾玉4個、勾玉725個、臼玉2万個以上の玉類のほか、刀子形360個、鎌形13個などの農工具の模造品があり、森浩一らにより採取された。

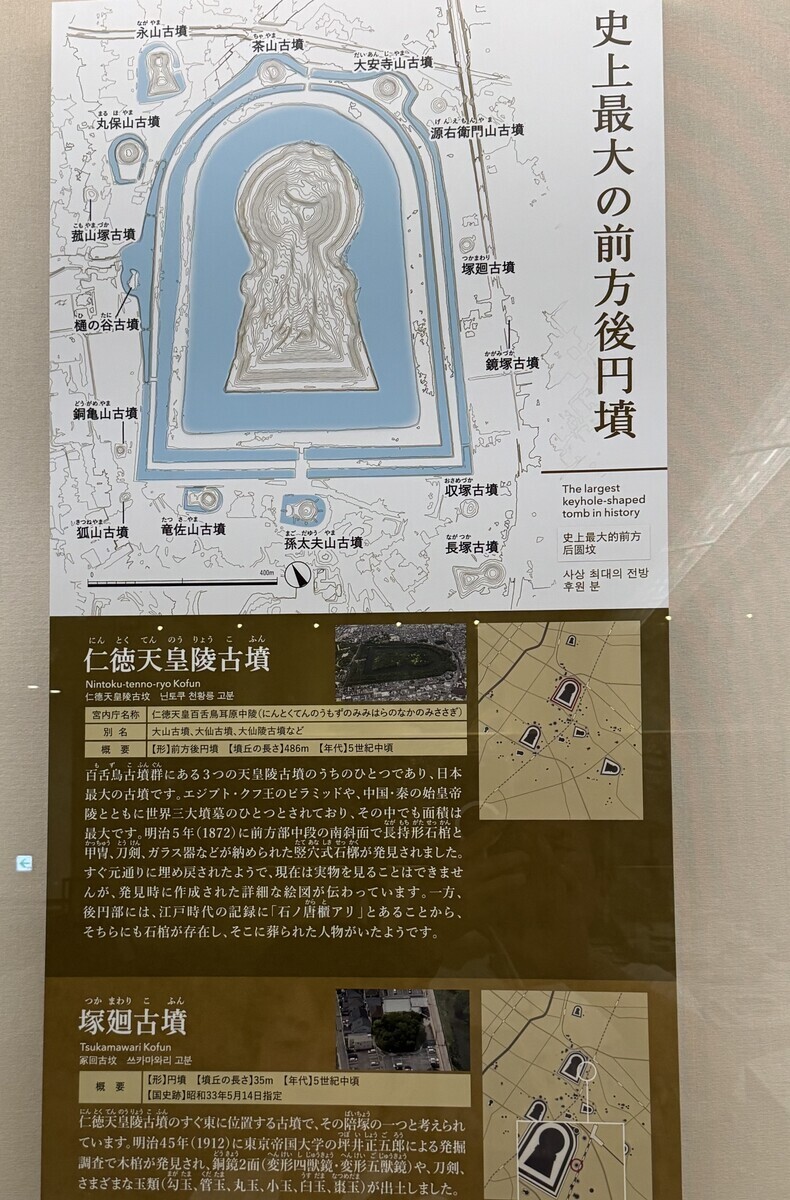

大仙古墳(伝仁徳天皇陵)は日本最大の古墳で、エジプト・クフ王のピラミッドや、中国・秦の始皇帝陵とともに世界三大墳墓の一つとされ、その中でも面積は最大である。明治5年(1872)に前方部中段の南斜面で長持形石棺と甲冑、刀剣、ガラス器などが納められた竪穴式石槨が発見された。すぐ埋め戻されたので現物は残っていないが、詳細な絵図が伝わっている。後円部には、江戸時代の記録に「石ノ唐櫃(からと)アリ」とあるので、そこにも石棺があって、そこに葬られた人物がいたとされる。大仙古墳のすぐ東に位置する塚廻古墳は、陪塚とされる墳丘径約35m、高さ約4mの円墳である。明治45年(1912)に東京帝大の坪井正五郎による発掘調査で木棺が発見され、銅鏡2面(変形四獣鏡・変形五獣鏡)や、刀剣、様々な玉類(勾玉、管玉、丸玉、小玉、臼玉、棗玉)が出土した。

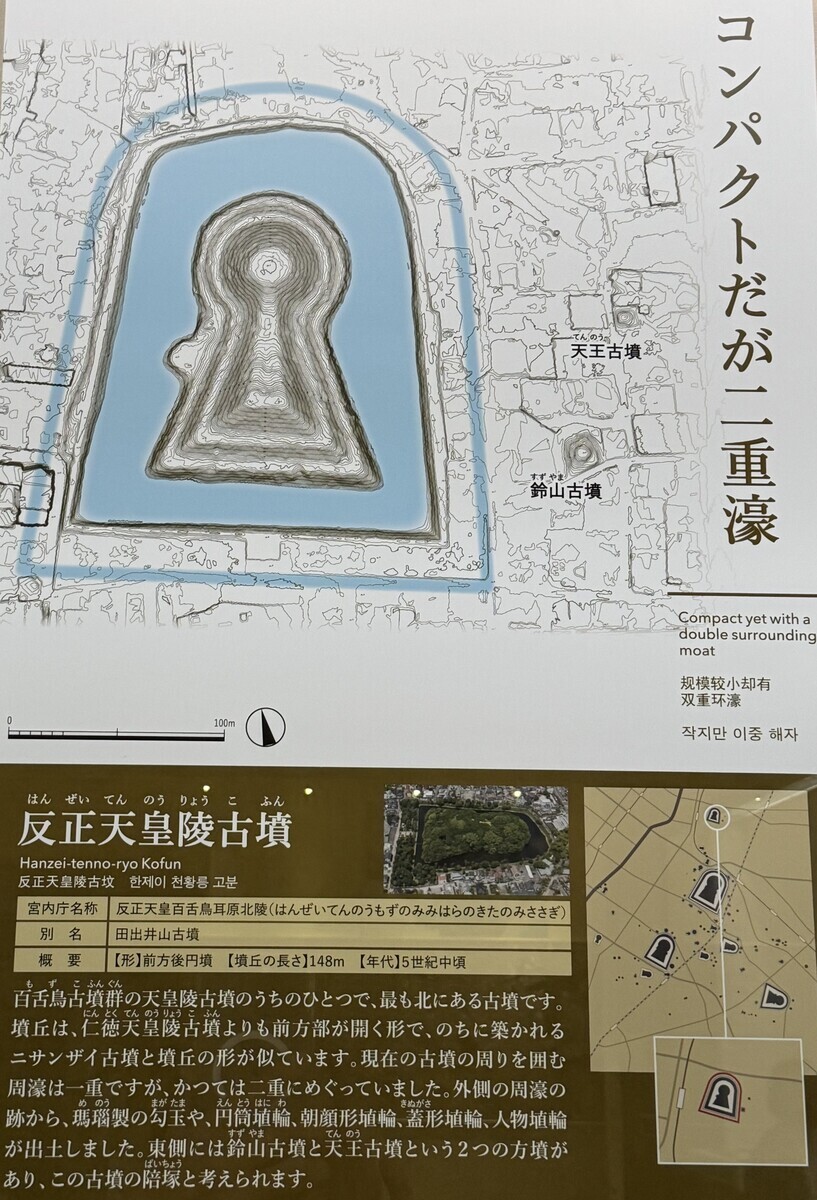

百舌鳥古墳群の天皇陵古墳とされる古墳のうち最北にあるのが、田出井山古墳である。宮内庁により「百舌鳥耳原北陵」として第18代反正天皇陵に治定されている。墳丘長は約148mで、百舌鳥耳原三陵の他の二つの古墳(大仙古墳、上石津ミサンザイ古墳)と比べて規模がかなり小さい。ニサンザイ古墳と墳丘の形が似ている。周濠は現在一重だが、かつては二重だった。外側の周濠の跡から、瑪瑙製の勾玉や、円筒埴輪、朝顔形埴輪、蓋形埴輪、人物埴輪が出土した。東に陪塚と推定される鈴山古墳と天王古墳がある。

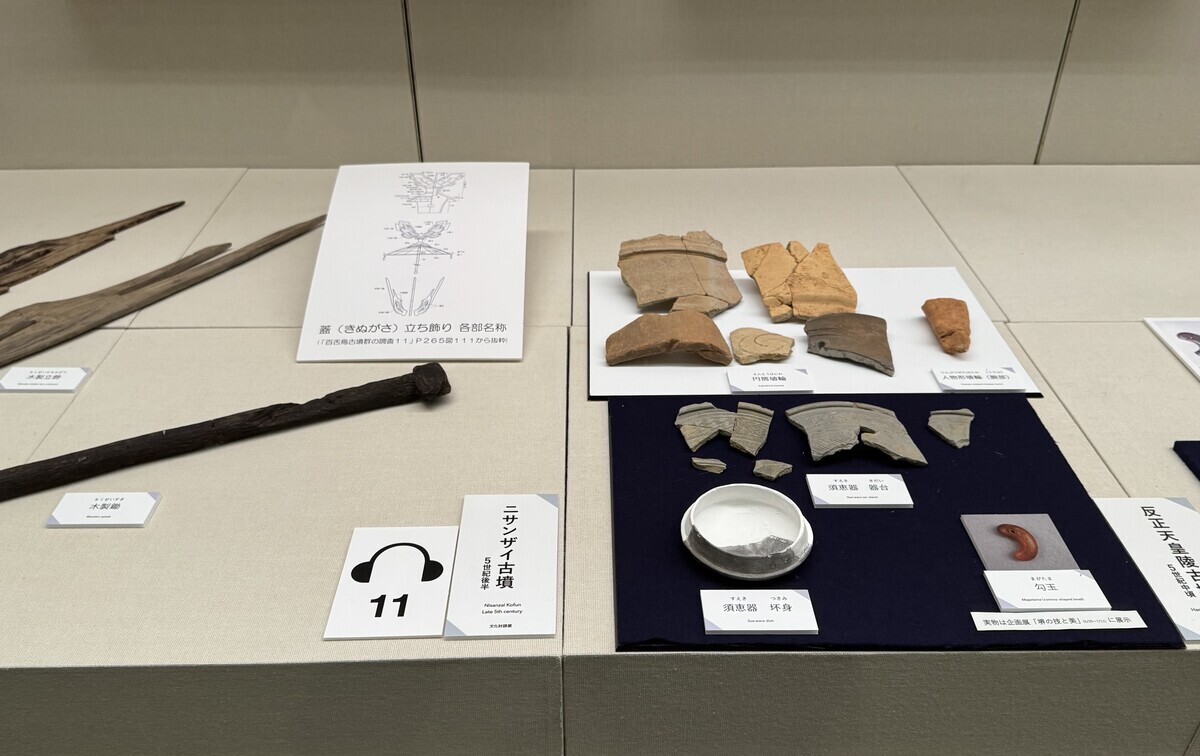

土師(はぜ)ニサンザイ古墳は、百舌鳥古墳群で最後に築かれた巨大古墳で、墳丘長約300mは百舌鳥古墳群では3番目、全国では7番目の大きさを誇る。後円部側の周濠内で、7列の柱穴が発見され、堤と墳丘をつなぐ木橋様の構造物と推定される。木橋の痕跡が見つかったのは初めてという。陪塚として経塚古墳やこうじ山古墳があったとされる。陪塚のこうじ山古墳には棺を粘土で包んだ粘土槨がある。周濠からは円筒埴輪や人物・家形埴輪や須恵器が出土した。百舌鳥古墳群では最後の巨大古墳と陪塚とのセットである。

左にはニサンザイ古墳から出土した木製の鋤と木製の蓋立ち飾り、右には伝反正天皇陵古墳出土の須恵器、勾玉、円筒埴輪・人物形埴輪の破片が展示されている。

明治5年(1872)、大仙古墳の前方部斜面で発見された石室と石棺の間には、銅鍍金の甲冑、ガラスの杯、太刀金具、鉄刀20口余と記録され、副葬品は埋め戻されたが、甲冑などについては柏木貨一郎が描いた詳細な絵図が残されている。横矧板鋲留短甲と、小札鋲留眉庇付冑がセットで描かれ、総体銅鍍金と記されている。その様子がここに復元されている。また、今年6月、「明治五年九月和泉国大鳥郡仁徳帝御陵」と由緒が記され、「栢」の朱印がある紙に包まれた、金銅装刀子や甲冑の破片が発見されたと、堺市と國學院大学博物館が発表した。刀子は金メッキの銅板で覆われた檜の鞘に鉄製の刃が納められ、鞘には銀製の留め具「鋲」が確認された。絵図では金銅製と見られた甲冑が鉄地金銅張だという新知見も得られた。