大仙陵古墳の南西にある大仙公園に堺市博物館があり、案内標識の脇に衝角付冑型埴輪の復元像がある。国史跡「いたすけ古墳」の後円部で発見された、5世紀ごろの武人が使用していた鉄製の三角板革綴衝角付冑を模した形象埴輪で、衝角付冑型埴輪としてほぼ完存する例は全国的にも稀とされる。歴史的価値が非常に高く、堺市の文化財シンボルマークとしても使用されている。

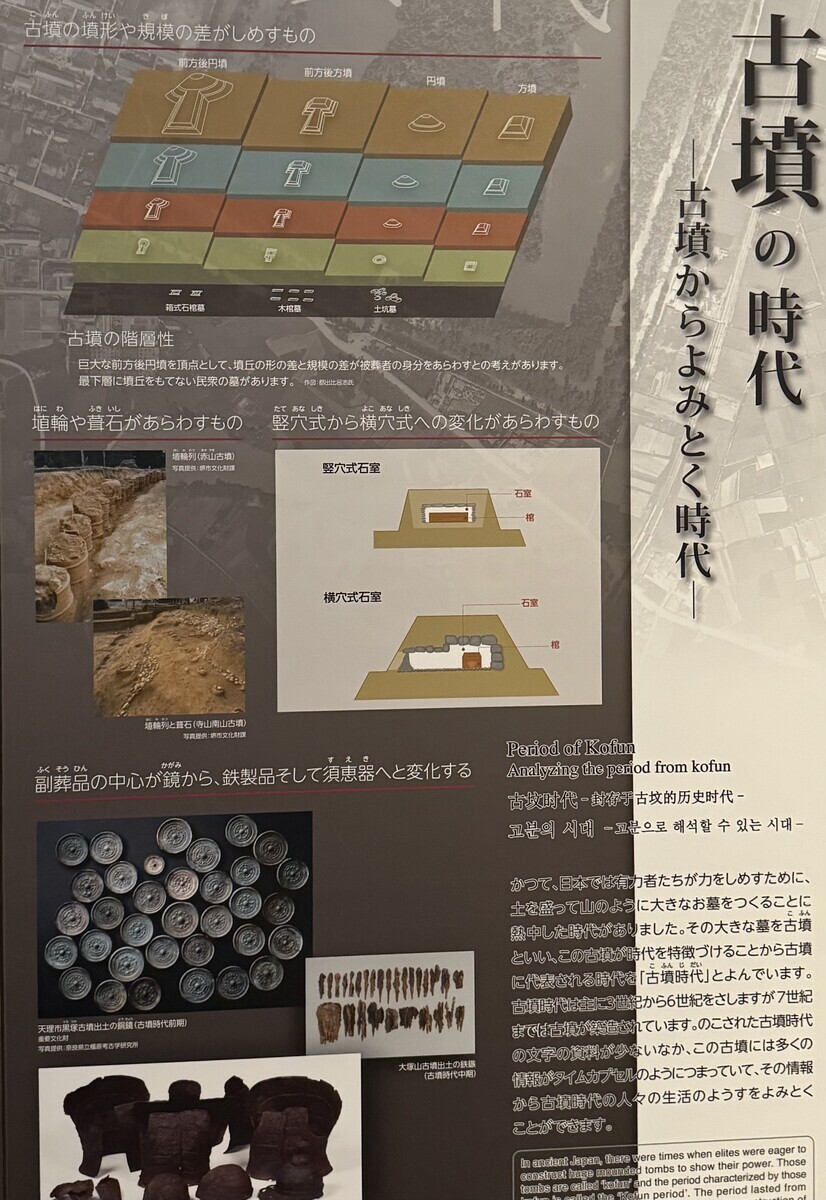

まず最初に古墳時代を読み解くためには、古墳の階層性、埴輪や葺石、石室の構造の変遷、副葬品の鏡や鉄器、土器の変化などを指標とすることが説かれる。古墳の墳丘の形や規模の差が被葬者の身分の階層を表すとされるが、最下層には墳丘のない木棺墓や土坑墓など民衆の墓がある。古墳時代は主に3世紀から6世紀を指すが、7世紀まで古墳が築造されている。

奈良の平野部から離れ、海からよく見える大阪湾をのぞむ台地上に、4世紀後半から6世紀前半にかけて100基以上の古墳が造られた。百舌鳥古墳群は海に近い堺市に、古市古墳群は河内の原野、藤井寺市から羽曳野市に、それぞれ東西南北約4kmの範囲に広がる。世界遺産の構成資産としては、百舌鳥古墳群には国内最大の大仙古墳をはじめ23基21件の古墳が選ばれ、古市古墳群には国内2位の誉田山古墳をはじめ26基24件の古墳が選ばれている。巨大古墳が集まる百舌鳥古墳群が海からよく見える台地上に造られたのは、朝鮮半島など大陸との交流を意識したものと考えられている。ここから百舌鳥古墳群の主な古墳についてのガイダンスが始まる。

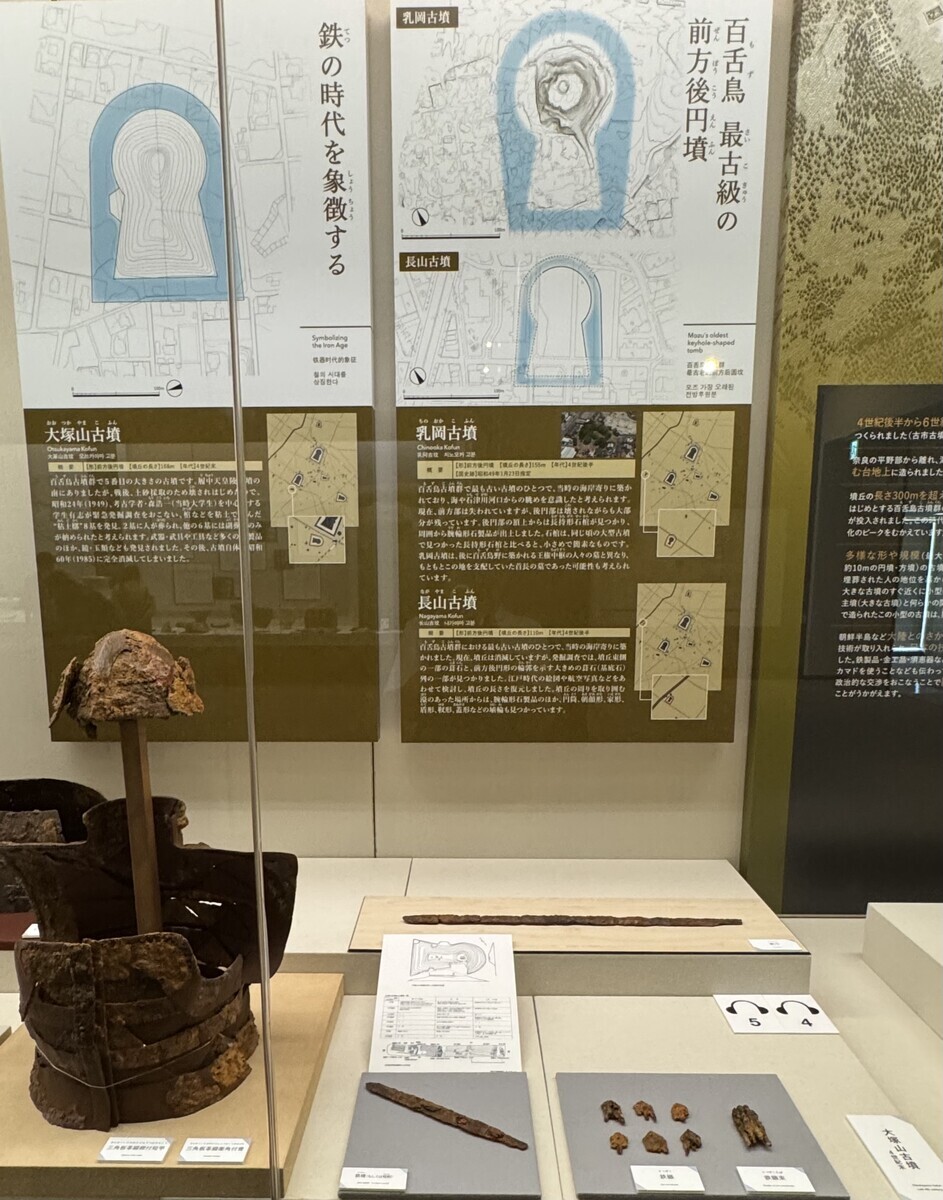

百舌鳥大塚山古墳は、土砂採取のため現在墳丘は失われているが、武器・武具等の鉄製品が大量に出土し、鉄の時代を象徴する古墳として重要視され、副葬品の多くがこの堺市博物館に展示されている。墳丘は3段築成。墳丘長は168mで、百舌鳥古墳群で5番目の規模、百舌鳥古墳群では早い時期の築造の大型前方後円墳だった。埋葬施設は後円部・前方部に粘土槨各4基の計8基。粘土槨内からは鉄鏡含む鏡5面、刀剣200以上、鉄鏃1500以上、甲冑7セット、手斧32、玉類などが出土している。特に国内唯一の青銅製三尾金具が付く衝角付冑、全国的に珍しい襟付短甲、国内総出土数の約6割に及ぶ手斧が注目されている。その他にも百舌鳥最古級の前方後円墳として、乳岡古墳や長山古墳がある。左下の大塚山古墳出土の甲冑セットは、三角板革綴衝角付冑と三角板革綴襟付短甲である。右下のは鉄鏃・鉄槍・鉄刀である。

こちらが百舌鳥大塚山古墳出土の副葬品。左下手前に銅鏡の三神四獣鏡、二神二獣鏡、銅製三尾金具があり、左上には脛当・鉄製柄付手斧、右上には三角板革綴衝角付冑、三角板革綴短甲が展示され、その他にも鉄製品や玉類が並ぶ。

乳岡(ちのおか)古墳は、百舌鳥古墳群では最初期の前方後円墳だが、大半は削平され失われている。墳丘長は155mで、後円部から長持形石棺が確認され、周辺から碧玉製鍬形石3個体、同車輪せき18個体、異型1個体の石製腕輪類が出土している。長山古墳は百舌鳥古墳群で最も西に位置する前方後円墳だが、大部分が削られている。古くは「長塚山」「長塚」と呼ばれ、神功皇后の時代に活躍したとされる武内宿禰の墓と伝えられてきた。墳丘長は100mと推測される。主な出土物は、腕輪形石製品(車輪石)、円筒埴輪、朝顔形埴輪、蓋形埴輪、盾形埴輪等の破片である。

大仙古墳の南に位置するいたすけ古墳は、墳丘長約146mで、墳丘は3段築成で、南側に造り出しがある。陪塚は数基あったが、善右ヱ門山古墳のみが現存している。後円部から出土した衝角付冑の埴輪は、現在堺市の文化財保護のシンボルマークとなっている。円筒埴輪が並べられていた善右ヱ門山古墳は方墳で、墳丘長28mに復元されている。寺山南山古墳は上石津ミサンザイ古墳(伝履中天皇陵)の陪塚と想定されている方墳で、長辺約44m・短辺約39m。葺石・円筒埴輪のほか、最古級の須恵器が出土している。同じく陪塚と想定される七観山古墳は、径56mの円墳で、葺石があり、鰭付円筒埴輪、家・短甲・蓋・靭などの形象埴輪、鉄製甲冑・鉄製素環頭大刀・鉄刀・蛇行状鉄剣・鉄鉾・鉄鏃などの大量の武器・武具、金銅製帯金具・輪鎧・環板轡・三環鈴・鞍などの馬具、勾玉などが出土している。馬具の鎧は日本最古とされる。上石津ミサンザイ古墳は宮内庁により百舌鳥耳原南陵として履中天皇陵古墳と治定されていて、墳丘長は365mで全国3位、後円部の高さ約27mの巨大な前方後円墳である。被葬者は不明だが、大仙古墳より早い時期に築造されたと考えられている。